Aún antes de la aparición del género Homo, para la especie humana las condiciones atmosféricas han representado un factor abiótico de primera importancia, puesto que fueron los cambios climáticos ocurridos en el África centro-oriental (región del Rift), unos seis millones de años antes del presente, los que originaron las condiciones ambientales que condujeron a ciertos primates a descender de su hábitat arborícola y, gradualmente, a adoptar la posición bípeda, más favorable para la supervivencia en las sabanas que suplantaron a los bosques, cuando la precipitaciones disminuyeron. La conversión de las extremidades anteriores en manos libres, supuso un fuerte estímulo para la actividad cerebral, lo cual, en relativamente poco tiempo, condujo a la evolución de la especie que, no sin alarde de vanidosa ignorancia, continúa autocalificándose como sabia: el Homo sapiens.

Ya en el presente, cuando Homo sapiens -considerada súper especie por su excepcional capacidad de influir en el medio ambiente-, pareciera enfilar su etapa postrera en el ámbito ecológico planetario, constituyen noticias casi cotidianas las catastróficas consecuencias de sequías, inundaciones y eventos meteorológicos de inusitada violencia, atribuibles en gran medida al calentamiento global, fenómeno sin duda acelerado en las últimas décadas por las crecientes inmisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, los potenciales impactos del cambio climático distan mucho de estar suficientemente identificados y constantemente surgen evidencias de otros efectos negativos asociados a las alteraciones antrópicas de las condiciones atmosféricas. Tal es el caso de la probable relación de causalidad entre la disminución de la edad de inicio de la pubertad en las niñas y la contaminación atmosférica por gases y partículas, fenómeno que, en años recientes, se ha comenzado a investigar en diferentes países.

Las anteriores consideraciones resaltan de manera categórica la importancia de los estudios atmosféricos, los cuales se fundamentan en las observaciones meteorológicas sistemáticas y en los análisis estadísticos de los datos recabados. La gestión de las redes de observación corresponde a los institutos meteorológicos de cada país, coordinados internacionalmente por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas. Así, es compromiso de cada país miembro de la OMM efectuar rigurosamente las observaciones meteorológicas diarias y facilitar a los investigadores y al público en general el acceso a las bases de datos climatológicos.

Dichos datos permiten caracterizar espacialmente las variaciones climáticas, rasgos que pueden presentar notables contrastes regionales en función de las características del relieve, entre otros factores, tal como ocurre en el territorio venezolano. Como ejemplos de ello pueden citarse las notables diferencias en los montos y regímenes pluviosos anuales de localidades tan cercanas como Caracas y La Guaira, San Cristóbal y Lobatera, o entre Coro y San Luis de la Sierra, contrastes cuyo cabal conocimiento requiere de una densa y bien planificada red de estaciones de observación, al tiempo que, naturalmente, de su adecuado mantenimiento.

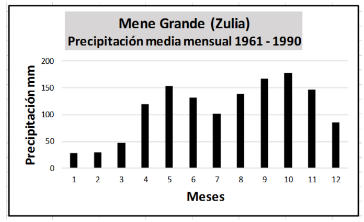

Pese a sus deficiencias, las valiosas bases de registros meteorológicos que acopiaron durante gran parte del siglo XX beneméritas instituciones como el Ministerio de Obras Públicas (MOP), el Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS) y el Servicio de Meteorología de la Fuerza Aérea Venezolana (Semetfav), entre otras, permitieron caracterizar climatológicamente la casi totalidad del territorio venezolano y, de esta manera, definir mejor ciertos rasgos pluviométricos regionales, aludidos ya en los tratados del siglo XIX, como es el caso del llamado “veranito de San Juan”, que Agustín Codazzi mencionara en su Geografía de Venezuela (1841), describiéndolo como una disminución de las precipitaciones entre los meses de junio y agosto, aunque sin precisar las regiones en las que se presenta. Los registros disponibles en las bases de datos arriba citadas, permiten afirmar que se trata de un rasgo pluviométrico característico, sobre todo, de muchas regiones occidentales venezolanas, de las cuales puede considerarse representativo el gráfico anexo, correspondiente a la estación zuliana de Mene Grande.

Sin embargo, en la literatura venezolana también se encuentra la expresión veranito de San Juan asociada a la región de Barlovento, aunque allí en julio y agosto no ocurre disminución sino aumento de las lluvias. Así, en el fascinante primer capítulo de la novela Pobre Negro (Rómulo Gallegos, 1937), ambientada en la llanura barloventeña del estado Miranda, se lee: “Calor africano, hirviendo en estrellas la noche del veranito de San Juan”, condiciones que podrían interpretarse considerando que cerca de la festividad de San Juan Bautista, el 24 de junio, la temporada lluviosa aún no ha entrado en pleno; es el “veranito” local, por lo que las temperaturas se mantienen altas y todavía es posible observar cielos nocturnos despejados, condiciones en las que se desplegaban las manifestaciones folklóricas relacionadas con la célebre festividad, resultante de la fusión de elementos paganos y cristianos, manifestaciones magistralmente ensayadas en un pequeño libro de Juan Liscano, titulado La fiesta de San Juan Bautista (Alfadil Ediciones, 1995). En esta obra, Liscano señala que los factores determinantes en el origen de dichas celebraciones deben buscarse en causas astronómicas (solsticio de verano y su influencia climatológica) y en fases de la producción agrícola asociadas a los regímenes de pluviosidad (p. 25).

Al igual que en el caso del veranito de San Juan, la climatología del territorio venezolano alberga –esconde, podría decirse- otras condiciones y fenómenos cuyas características son todavía pobremente conocidas, pertenecientes más a los ámbitos literario y folklórico que al acervo científico, tales como el viento barinés, el invierno de las chicharras, el cordonazo de San Francisco, las calderetas de la cordillera de la Costa y los surazos del lago de Maracaibo, además de los vientos periódicos locales en los numerosos valles del arco montañoso andino-costero. Para dilucidar en qué medida el cambio climático alterará esas condiciones naturales, resulta de extrema importancia recuperar las viejas bases de datos, optimizar la red de observación meteorológica nacional, recabar y procesar rigurosamente los registros obtenidos y facilitar su acceso a los investigadores, educadores y planificadores. Para resaltar tan perentorias necesidades, en esta fecha el veranito de San Juan resulta un buen pretexto.