Por MANUEL VÁSQUEZ-ORTEGA

A casi medio siglo de la publicación de Caracas 3000, el vaticinio crítico de Marta Traba sobre la obra de Gertrud Goldschmidt (1912-1994), todo esfuerzo por hablar –y escribir– en torno a la artista mejor conocida como Gego, se ubica como un significativo aporte para llenar el ‘vacío crítico’ con el que la polémica escritora del arte latinoamericano se refirió a la ausencia de textos que, más allá de breves reseñas periodísticas, cavilaran a profundidad sobre el trabajo, meticuloso y prolífico de la creadora alemana-venezolana, cuyas geometrías y procesos de abstracción se esfuerzan, aun hoy, por liberarse de una de las etiquetas comúnmente asociadas al lenguaje de la generación neoconstructiva nacional: la pureza.

En el ensayo Gego. Geometría impura (Ediciones Asimétrica, Madrid, 2020) su autor, Alberto Fernández Rojas, propone una mirada actual del legado de la mujer que halló “la energía que mueve el universo”, a través de una revisión contextualizada y general de la modernidad artística venezolana del siglo veinte, mientras ahonda en problemáticas que adquieren –hoy– nuevas complejidades; como el papel de la figura femenina en una corriente dominada por hombres, el rol político-social del arte geométrico y del cinetismo, así como la relación paradójica entre naturaleza y abstracción, entre otros tópicos de valor y vigencia atemporal. Pues, en un presente colmado de imágenes sin narratividad, ver hacia la abstracción geométrica del último trecho del siglo pasado implica reflexionar sobre una tradición particular: la herencia visual y cultural de una generación caracterizada por la ruptura y el quiebre con toda idea posible de cadencia y continuidad histórica, que encuentra en su propia crítica nuevas posibilidades de establecer un discurso.

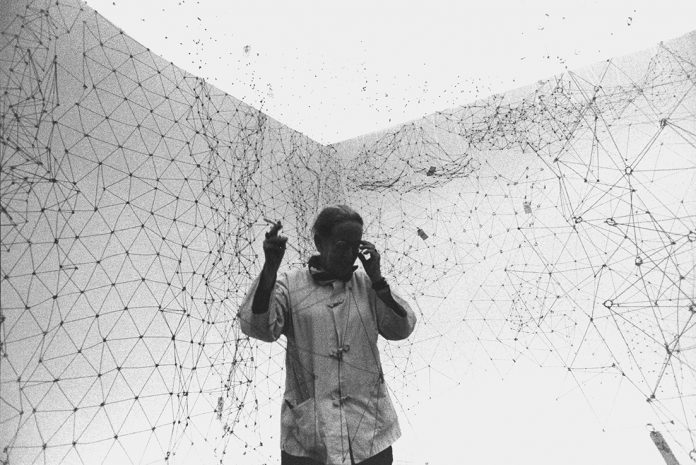

Así, la singularidad de la existencia de una abstracción venezolana tangencial con intereses más allá de la impolutez, implica volver a los cimientos fundados por aquellos artistas que, en paralelo a la vanguardia y la avanzada, tomaron posiciones propias ante lo absoluto y lo puro de las formas y el color. Entre estas, las líneas espaciales de Gego que, tras enfrentarse a la cuadrícula regente de entonces (no como contrafigura u oposición radical, sino como una vertiente orgánica del pensar la naturaleza desde la geometría), son entendidas por Fernández como un “ataque a la retícula”. Pugna iniciada cuando la artista transformó dicho tejido cuadricular en un lugar específico de tridimensionalidad ubicua, en su Reticulárea (Museo de Bellas Artes de Caracas, 1973). Complejo trabajo instalativo que significó el paso definitorio hacia un umbral que ubica en un sitio ‘otro’ a su obra, dentro del panorama contemporáneo de sus semejantes neogeos.

Sin embargo, para el autor, este sitio de ‘ataque’ difiere del criterio de artistas como Eugenio Espinoza u otros posteriores, cuyas intenciones de hacer frente a una modernidad cuestionada a través de sus mismos códigos y grafías, eran claras en su manera de imaginar las configuraciones formales y discursivas de su obra por medio de metáforas y subtextos. Por su parte, “comprometida a dibujar las líneas con un significado definido”, en palabras del autor, Gego plantea una abstracción diferente, “incompleta, con vestigios orgánicos, cuyas obras, sin parecerse a nada concreto, se parecen a todo”.

En esta ambigüedad implícita en la inconmensurabilidad de las retículas flexibles de Gego, opuestas a la rigidez del cinetismo imperante, su ‘ataque’ es hecho desde la creación autónoma que enuncia su lugar singular y “su desinterés por encajar en el canon de la geometría impulsada deliberadamente por la cultura oficial”, según Fernández. Proceso en el cual se evidencia la esencia personal de la artista, inversa a los intereses del tiempo, demostrada en detalles como la disminución del tamaño de sus obras y su paulatino recogimiento a la vida en el taller, paralelo al apogeo urbano del arte concreto.

De esta forma, a través de cinco apartados (El texto de la historia y el signo de Gego, Esbozo de la abstracción geométrica en Venezuela, La naturaleza (artística) de Gego, Dentro/fuera del canon de la geometría venezolana y Las paradojas de la historia), Alberto Fernández presenta una síntesis de la figura, genial e individual de Gego, inscrita en un contexto complejo, arrollador y fugaz, como la historia misma del arte venezolano. Para finalmente entretejer los nodos e hilos de la continuidad, reticular y confusa, impura e imprecisa de una artista cuya obra continúa en el encuentro de posibilidades de lectura, infinitas mas no ilimitadas como las configuraciones espaciales creadas por la misma. Redes que, en el caso de la “Geometría Impura” de Fernández han hallado un acucioso observador. Un investigador cuyos apuntes se suman así a la lista de nombres que en pos de llenar el ‘vacío crítico’ denunciado por Traba en 1973, han permitido el análisis, la difusión y la conservación del legado de una virtuosa creadora de naturaleza incomparable.

*Gego. Geometría impura. Alberto Fernández Rojas. Ediciones asimétricas. España, 2020.