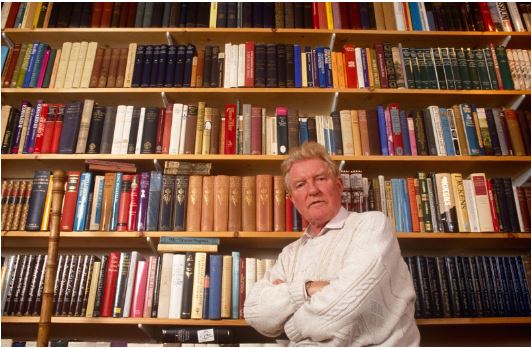

Por PAUL JOHNSON

Esta noche voy a hablarles durante treinta minutos acerca de lo que es quizás el tema de actualidad más importante y posiblemente el más complejo. ¿Cuál es la relación correcta entre el Estado y la sociedad en general? O, más precisamente, ¿cuán grande debe ser el Gobierno? ¿Y qué debe hacer? Permítanme meterme de lleno en este problema de inmediato, al enunciar las tres actividades esenciales del Gobierno: tres actividades que no serían cuestionadas sino por un anarquista. En primer lugar, el Estado tiene la obligación absoluta de proteger la integridad territorial y política de un país. En segundo término, debe mantener el orden interno y administrar la justicia en forma imparcial entre sus ciudadanos. Por último, debe emitir y mantener una moneda legal.

Es aquí donde comienza la discusión, además de estas tres cuestiones básicas, ¿qué más debe hacer el Estado?

Inmediatamente nos encontramos con una creencia ampliamente sostenida y profundamente equivocada: que el Estado, desde su comienzo hasta hoy en día, ha paulatina y sistemáticamente aumentado sus funciones; que la ampliación del alcance gubernamental, es en si mismo, un avance del avance intelectual y progreso moral.

Nada podría apartarse más de la verdad histórica. Los primeros estados fueron totalitarios. En el primero de ellos, Egipto, la monarquía teocrática controlaba todo el comercio a grandes distancias y manufactura a gran escala. Tres mil años antes de Cristo, contaba con una burocracia, la cual defendía firmemente sus intereses. A un burócrata en entrenamiento se le enseñaba lo siguiente: “Poned la escritura en tu corazón a fin de que podáis proteger vuestra persona de cualquier tipo de labor y ser un respetado oficial. El código de Hammurabi, el primer código judicial, de 2100 a. C., contiene no menos de 17 disposiciones en las cuales se fijan salarios y precios. Ahora, que gracias al desciframiento de la escritura Lineal-B, podemos examinar los voluminosos archivos estatales de las ciudades de la época micénica en Grecia, nos preguntamos cómo una base agrícola y comercial tan reducida podía soportar tal prodigiosa superestructura burocrática. Pero la respuesta es, por supuesto, que eventualmente no pudo seguir haciéndolo. Las sociedades de la antigüedad a menudo fueron destruidas por el crecimiento del Estado y sus parásitos. Los imperios de Grecia y Roma fueron la creación de un nuevo espíritu de iniciativa individual, y fue precisamente la extinción de dicho espíritu a causa del crecimiento burocrático, lo que condujo a la decadencia. Esta decadencia ya había comenzado para la época en la cual el emperador Diocleciano emitió su famoso edicto para controlar los salarios y precios. Bizancio, sucesora de Roma, fue el Estado burocrático par excellence, en el cual el Gobierno tenía un monopolio de toda la industria y el comercio; Bizancio fue destruida eventualmente, no por las armas de los turcos otomanos, sino por la competencia de Venecia y su libre empresa.

Durante todas las épocas, el Estado-monstruo ha estado asociado a nociones arcaicas y es, en última instancia, el progenitor de la decadencia económica y la ruina militar. No conozco ninguna excepción histórica a dicha regla. En sentido contrario, el crecimiento del individualismo posesivo, a expensas del Estado, siempre ha estado asociado con el progreso económico. No es fortuito que la Revolución Industrial, surgida en Inglaterra durante la década de 1760, tuvo lugar en un ambiente de Estado reducido a su mínima expresión, cuando el Gobierno se limitaba en gran parte a cumplir con sus tres funciones básicas. El advenimiento del capitalismo industrial, no sólo el evento más importante en la historia seglar, sino el más beneficioso, no tuvo lugar gracias al Estado, sino a pesar de sí mismo; su difusión a nivel mundial se hizo posible en gran parte por el retiro del Gobierno de los asuntos económicos. Durante el siglo XIX en todos los países en vías de industrialización, el gasto público, como proporción del producto territorial bruto, decayó sostenidamente. En Gran Bretaña, por ejemplo, durante los sesenta años entre 1830 y 1890 -el período más prolongado de mejora en los niveles de vida en la historia británica- el gasto público como proporción del PTB bajó de 15 a 8 por ciento. En Estados Unidos, las cifras resultan aún más impactantes. Hasta 1914, el PTB norteamericano se expandía cerca de cuatro veces más rápidamente que el Gobierno. El Estado sencillamente realizaba el el papel de vigilante. En la época de Lincoln y Gladstone, el estado “mínimo” fue considerado un elemento vital en la marejada del progreso, ya que se asociaba –correctamente- no sólo con el avance económico del individuo, sino también con su creciente libertad.

De hecho, ningún estudiante de historia puede dudar de que, a la larga, la humanidad se enrumba hacia una mayor libertad individual. Hemos cambiado progresivamente desde las comunidades colectivistas de la antigüedad a sociedades en las cuales se admite la singularidad del individuo, por lo menos en teoría, y la universalidad de los Derechos Humanos recibe un reconocimiento formal Son pocos quienes hoy en día niegan los derechos del hombre: virtualmente, todos concuerdan, como una verdad innegable, que la libertad es un bien común. Así como la hipocresía es el tributo que el vicio paga a la virtud, así, las constituciones, en las cuales se sancionan los Derechos Humanos, son el homenaje que las tiranías más obstinadas y prolongadas se sienten en la obligación de posar a los pies de la libertad. Hasta el déspota africano más depravado cuenta con algún certificado utópico para brindarle a su régimen una legitimidad espuria, mientras la Unión Soviética, el sistema gubernamental más autoritario y restrictivo jamás creado, hace alarde de una constitución de ejemplar benevolencia.

Por supuesto, estos documentos son fraudulentos. ¿Quién puede sostener honestamente que la libertad humana se ha ampliado durante el presente siglo? Dos horribles guerras mundiales, en las cuales la alta y liberal civilización de Europa y el mundo occidental estuvieron muy cerca de cometer suicido, han opacado nuestra sensibilidad y corrompido nuestro instinto por la justicia. Lo que resulta peor aún, estas guerras generaron algo retrógrado: el Estado moderno al estilo Frankenstein. Los gobiernos han desarrollado no sólo formas sin precedentes para destruir, sino nuevos instrumentos de opresión y nuevas formas de mentir. En todas partes del mundo, el Estado se ha atiborrado de las novelerías perversas disponibles constantemente, gracias a la ingeniosidad humana. El Estado ha sido el principal beneficiario de nuestros horrores del siglo XX. Ciertamente, queda en pie solo uno de los viejos imperios: pero los estados que los han reemplazado han adoptado ansiosamente, y estimulado fanáticamente todos los vicios imperialistas, sobre todo el militarismo y la burocracia, mientras abandonaron sus virtudes, en particular, el respeto por el imperio de la ley, virtud que el imperialismo en algunos momentos poseyó. En todos estos estados, el Gobierno se ha vuelto ubicuo y amenazante, mentiroso y corrupto, y en consecuencia, arbitrario y destructor de la felicidad y la propiedad privadas. En cuanto al último y menos liberal de los imperios, Rusia, se muestra ruda y brutal: amplió considerablemente sus fronteras, expande continuamente sus esferas de influencia, se apertrecha sin cesar y, dentro de sus entrañas totalitarias, furtivamente engendra el organismo cada vez más grande del terror policial.

Algo que resulta aún más perturbador es incluso, en las democracias liberales de la tradición occidental, el estado Frankenstein ha logrado atrincherarse. Está vivo, goza de buena salud, habita entre nosotros, estirando los músculos y mirando con confianza y con un apetito insaciable hacia un futuro lleno de crecimiento y consumo. El monstruo está libre por doquier en Europa occidental; y en Estados Unidos es el último inmigrante. El más valiente e insolente que haya llegado hasta sus orillas.

Si me detengo un poco más en la experiencia británica, ello se debe parcialmente a que en Gran Bretaña, el Estado Frankenstein ha hecho el mayor y más evidente daño, pero sobre todo, porque detecto señales inequívocas de que todos los aspectos de la enfermedad británica se están diseminando hacia Estados Unidos. Puedo asegurarles que dondequiera que ustedes se dirijan, ya nosotros estuvimos allí. Aprendan de nuestra amarga experiencia. A nosotros se nos advirtió, pero fue en vano. En 1861, cuando Gladstone creó el Comité de Contabilidad Pública, como un vigilante parlamentario del crecimiento gubernamental, él advirtió: “Un exceso de gasto público, más allá de las necesidades legítimas del país, no sólo es un derroche pecuniario, sino también un mal político y sobre todo, moral. Y resulta característico de las travesuras surgidas de la prodigalidad financiera, que éstas persisten con un paso sigiloso y saludable y que normalmente no son percibidas ni sentidas, hasta tanto hayan alcanzado una abrumadora magnitud”.

Dicha advertencia desatendida probó ser justificada plenamente. Año tras año, nosotros en Gran Bretaña hemos ido entregando cada vez mayor número de responsabilidades al Estado. Parafraseando a la Biblia: “hemos rendido al César las cosas que no son del César”. En la época de Gladstone, el Gobierno británico empleaba solo 75.000 personas, la mayoría de ellas en las aduanas y correos. En el departamento central del Gobierno Civil había solo 1.628 funcionarios. Para 1974 había casi un millón de ellos y había más de 8 millones de empleados en el sector público en su totalidad: 27 por ciento de la población laboral. Para el momento en el cual la opinión pública se percató de la magnitud del aumento en el gasto público, durante los últimos dos años, éste se había convertido en lo que podría describirse como 8 por ciento el PTB en el Gobierno. Para 1974, dicha cifra había alcanzado casi 50% y continuaba su curva ascendente.

Para este momento, ya se había perdido todo sentimiento racional en cuanto a lo que debía o no hacer el Gobierno. Hacia –y continúa haciendo- un poquito de todo. Un empleado público en un escalafón intermedio, al asumir sus nuevas responsabilidades descubrió que en su área los empleados gubernamentales le estaban trabajando en un foso de arenilla, un aserradero, un centro de diseño de letreros, un servicio para barrer las calles, viveros, un acueducto y una empresa de mantenimiento de máquinas. Los elementos de este pequeño imperio tenían una sola cosa en común: todos eran “totalmente antieconómicos”. En cada caso escribió , “podíamos comprar los mismos servicios o productos en otra parte, por una fracción del costo, aún sin tomar en cuenta la inversión de capital escondida”.

Este patrón se repite, a una escala descomunal, a nivel nacional. Para mediados del año pasado, el Gobierno británico era dueño, total o parcial, de 1.104 empresas; la mayoría de éstas funcionaban dando pérdidas. Aparte de este hecho, no tenían nada en común. Entre las empresas se incluyen compañías fabricantes de concreto, asbestos, equipo eléctrico, sustancias químicas, aviones y equipo marino; comercios encargados de imprenta, publicación, construcción, ingeniería civil, almacenamiento de alimentos congelados, mudanzas, energía nuclear, petróleo, gas, canteras, canales, puertos, todo tipo de transporte, hoteles, moteles, servicios de festejos, comunicaciones de todo tipo, textiles, algodón, azúcar, te, cacao y café, quema de basura, laboratorios, compañías financieras, estudios cinematográficos, de todo incluso una cadena de bares, varios caballos de carrera y un equipo de fútbol. Piense en algo, y nosotros lo tenemos, y produce pérdidas.

En cuanto a las agencias gubernamentales (además de los principales departamentos gubernamentales) los expandimos de menos de 10 en 1900 a 3.068. Entre otras cosas, nos enseñan cómo cultivar manzanas y peras, comercializar la leche, curar el alcoholismo, hacer películas, organizar actividades, excavar arcilla china, entrenar a parteras, fijar las tarifas para trabajos odontológicos, proteger el idioma galés, fabricar dispositivos para mejorar la sordera, controlar los detergente y cultivar lúpulos. Asimismo, asesoran y hacen cumplir las leyes relacionadas con las carreras de caballos, cerveza, carnes, sistema métrico, equipos médicos, cerdos, papas, venados rojos, teatros, bibliotecas y deportes acuáticos, así como miles de actividades adicionales. Incluyen un Consejo Asesor sobre Tejones, una Comisión para Ralis Automovilísticos y un Grupo de Trabajo sobre Dolores de Espalda. En 1975, último año para el cual cuento con cifras completas, dichas agencias (las llamamos “Quangos”) empleaban 184.000 personas y le costaban al contribuyente casi 5.000 millones de dólares. La ampliación de actividades gubernamentales ha generado nuevas categorías de trabajadores, cuya mera existencia habría sido impensable hace 15 o 20 años. A continuación cito algunos de los funcionarios nuevos, en el área de bienestar social (utilizo la nomenclatura tradicional gubernamental): “trabajadores sociales de admisión, organizadores de las tareas hogareñas, coordinadores de proyectos de delincuentes juveniles, trabajadores sociales senior, funcionarios de guarderías residenciales, funcionarios asistentes de educación y recreación para la comunidad, trabajadores sociales para proyectos de recuperación de alcohólicos, trabajadores interinos de desarrollo, dirigentes de proyectos juveniles, asesores de guarderías, supervisores de juego senior, controladores de grupo de servicios domiciliarios, vigilantes supervisores de sitios turísticos, dirigentes de equipo y especialistas de juegos”, entre otros.

Todas estas personas son empleados a tiempo completo, tienen derecho a ocupar un cargo fijo y recibir los beneficios acordados a los empleados públicos, incluyendo pensiones de acuerdo al tabulador. Debo añadir que cuando todos los trabajadores sociales de Londres estuvieron en huelga entre 1978 y 1979 y no asistieron al trabajo durante casi un año, ello no pareció haber hecho una diferencia perceptible y no suscitó quejas por parte de las personas que debían servir.

Todo esto no es simplemente un ejemplo de viejas tradiciones británicas. El Estado Frankenstein es el inmigrante más reciente de Estados Unidos, pero tengo la impresión de que crece aún más rápidamente aquí que en Gran Bretaña. Entre 1971 y 1976, los programas de bienestar social en Estados Unidos se multiplicaron a una tasa anual de más de 25 por ciento; dos veces y media el crecimiento del PTB. Los gastos de bienestar social estimados para 1977 fueron 210.000 millones de dólares y para 1979 fueron 250.000 millones de dólares, lo cual indica que esa tasa de crecimiento se mantiene hoy en día, a pesar del programa de reforma del presidente Carter.

De hecho existen algunos campos en los cuales Estados Unidos ya sobrepasó a Gran Bretaña en la formación del Estado Frankenstein. Un excelente índice de la burocracia es el nivel de papeleo generado por el Gobierno Central.

He constatado que los gastos federales por concepto de papeleo se duplicaron entre 1955 y 1966 y nuevamente casi se duplicaron para 1973, y en los cuatro años entre 1973 y 1977, aumentó en 186 por ciento, para alcanzar un total de 45.000 millones de dólares anuales. Gran parte de este aumento espantoso surge de nuevos o ampliados programas utópicos, como por ejemplo: oportunidades para la educación básica, oportunidades para empleo igualitario, protección ambiental, seguridad y sanidad laboral, cupones alimenticios, préstamos estudiantiles, controles de precios, ingresos adicionales por seguros, etcétera. El papeleo necesario para conceder un permiso a una planta de energía nuclear, por ejemplo, sobrepasa las 15.000 páginas (el tamaño de una enciclopedia multivolumen) y puede costar 15 millones de dólares a la empresa que hace la solicitud. El año pasado el contralor general de Estados Unidos informó que las empresas norteamericanas al llenar los 2.100 requisitos de información solicitada por el Gobierno federal, deben dedicar casi 70 millones de horas anuales para cumplir con el papeleo gubernamental a un costo de más de 1.000 millones de dólares.

Este rápido crecimiento del sector público no solo es perverso en sí, sino que genera mayores perversidades. Corrompe el sistema político. Estimamos que durante las últimas elecciones generales británicas, celebradas en mayo, más de la mitad de los votantes laboristas eran trabajadores al servicio del Estado o recibían ayuda estatal. Ahora resulta no sólo técnicamente posible, sino incluso probable, que el Partido Laborista gane una elección exclusivamente sobre la base de votos de trabajadores improductivos o recipientes de ayuda estatal.

En Estados Unidos, la situación es distinta, pero solo en cuanto al grado, no en cuanto a cantidad. Allí existe una industria del bienestar social compuesta por 5 millones de trabajadores públicos y privados que reparten los pagos y servicios gubernamentales a 50 millones de personas.

La consecuencia fundamental, aunque se habla poco sobre ella, es que cuando el Estado comienza hacer las cosas que no son del César, inevitablemente comienza a descuidar las tareas primarias del César. No se trata de que el Estado asuma papeles adicionales; al llegar a cierto punto, es cuestión de alternativas: si o también. Examinemos las tareas básicas del Gobierno, una por una. En primer lugar, la estabilidad de la moneda. En 1945, el economista británico Colin Clark argumentaba que un Estado democrático en época de paz no podía agarrar más de 25 por ciento del PTB sin generar una rápida inflación. Todo lo ocurrido durante la última década demuestra que tenía razón. Durante los años setenta, el Estado británico no solo arrebataba la mitad del PTB, sino que en un año, 1976, sus necesidades de préstamos representaron 11 por ciento del PTB. El resultado fue una hiperinflación. El Estado no cumplió con su obligación básica de mantener una moneda honesta. Estados Unidos ahora atraviesa la misma situación, por las mismas razones.

Por supuesto, el valor de la moneda es el índice de la salud de la economía; en mi opinión, es el único verdadero índice a largo plazo. Si el Estado saquea los recursos nacionales, el sector generador de riquezas tiene que sufrir, y sufre en forma radical: carece de inversiones. Los estudios realizados por Robert Bacon y Walter Eltis en Gran Bretaña demostraron más allá de ninguna duda, que el crecimiento del sector público es la razón primordial por la cual son tan bajas las inversiones en la industria británica y por ende, está tan estancada la productividad.

Pero ¿por qué necesitamos que nos digan estas verdades tan evidentes? Fueron enunciadas con una admirable claridad por Adam Smith hace 200 años. Uno de los temas centrales de su Riqueza de las naciones es que los individuos privados crean la riqueza y el Gobierno la consume. Mientras más consume el Gobierno, menos tiene el sector privado para invertir. De esta forma, la riqueza se acumula más lentamente: no se acumula, o incluso, disminuye. Por supuesto, Smith pensaba en términos de la corte de Versalles, el Gobierno más extenso, más ostentoso y prodigioso de su época. Pero en términos económicos no existe diferencia alguna entre un Gobierno de corte del siglo XVIII y una burocracia moderna del bienestar. Ya sea que Luis XV entregue el dinero a madame du Barry o que el presidente Carter lo gaste en programa de Igualdad de Oportunidades, los efectos dañinos sobre la inversión productiva son exactamente los mismos. Cerca del lugar donde yo vivo, nuestros burócratas gubernamentales locales se han construido, de hecho, un palacio, aún más grande que Versalles, a un costo de 50 millones de dólares. Por supuesto no lo llaman un palacio, sino un centro comunitario. No tiene un salón de espejos pero si aire acondicionado y un ultramoderno sistema de comunicaciones. Nuestros burócratas no se consideras a sí mismos como parásitos. Tampoco lo hacían los cortesanos de Versalles, quienes también argumentaban que realizaban funciones indispensables. Y los cortesanos por lo menos no tenían sindicatos para protegerlos, elevar su número y aumentar sus remuneraciones y privilegios. La corte antigua, como derecho adquirido, era una corporación bastante frágil. La burocracia moderna de bienestar, en cambio cuenta con defensas institucionales poderosas y una ideología moral bulliciosa.

La segunda obligación del Estado es administrar la justicia. Aquí nuevamente el Estado Frankenstein dificulta cada vez más cumplir con la primera tarea. En Estados Unidos y Gran Bretaña, la ideología del Estado hiperactivo es la promoción de la justicia social. Pero no existe tal cosa como justicia social; más bien, se trata de una contradicción de términos. Lo que en realidad quiere decirse, por supuesto, es ingeniería social, ya que la única forma de justicia es la justicia individual. El único aspecto de igualdad al cual tiene el Estado derecho, incluso, un deber abrumante, es promover la igualdad ante la ley. La búsqueda de la igualdad social y económica, es, y debe ser, enemiga de la justicia. Una discriminación positiva, por ejemplo, significa –y debe significar- una injusticia a individuos, y casi siempre a los individuos más desprovistos. La ingeniería social en la educación debe representar injusticia a individuos: de hecho, está diseñada deliberadamente para producirla.

En Dinamarca, un Estado modelo de bienestar, el famoso programa estatal llamado U-90, producido por el Ministerio de Educación, explícitamente dice que debe desestimularse a los niños vivaces y motivados para que no aprendan; más bien debe enseñárseles que su éxito individual y la satisfacción de sus intereses personales resulta injusto hacia los demás. Estos métodos han estado en práctica desde hace algunos años en Suecia y ya están reflejados en el debilitamiento económico lamentable de ese país burocrático; están implícitos también en gran parte de la teoría docente aplicada en las escuelas públicas de Estados Unidos y Gran Bretaña.

Existen otras formas mediante las cuales el estado monstruo obstaculiza sus propias funciones primarias para hacer cumplir la ley. En Gran Bretaña tenemos, y ustedes pronto lo tendrán también en Estados Unidos, un Estado Frankenstein tan extenso, que libra batallas internas y hasta guerras civiles, en la cuales los funcionarios gubernamentales incitan y asisten a los ciudadanos, a quebrantar las leyes, mientras se le paga a otros funcionarios gubernamentales para que las hagan cumplir.

El Estado monstruo, en efecto, nos enrumba hacia una sociedad dividida y quejumbrosa en la cual todos ejercen sus derechos y nadie acepta responsabilidades. En ambos países, las agencias gubernamentales estimulan una actitud maximizadora hacia los derechos: éstos deber ser ejercidos, hasta donde sea posible, independientemente del costo que representa para la comunidad. En Gran Bretaña, las lumbreras legales del Partido Laborista ahora exigen un servicio legal global y gratuito, brindado por el Estado, sobre la base de que si los derechos están garantizados por las leyes, “también deben suministrarse los medios efectivos para hacerlos cumplir”. Definen estos derechos como “seguridad en el hogar y en el empleo, salario mínimo, derecho a la libertad e indemnidad de ataques o lesiones físicas”, Yo argumentaría que estos son derechos que ningún Estado puede garantizar honestamente y ningún sistema judicial puede hacer cumplir en forma efectiva. Exigencias similares se hacen en Estados Unidos. Es una fórmula para una sociedad en litigio. Tal sociedad no puede producir una ampliación de los derechos: sólo puede desembocar en un conflicto de derechos, ya que la suma de todos nuestros derechos nacionales es mayor que la cantidad de libertad disponible para satisfacerlos. Y un conflicto de derechos en el cual la sociedad es impotente para resolverlo, indudablemente culminara en violencia.

La última paradoja del Estado democrático monstruo es que no solo destruye su propia moneda: no solo socava su propio marco de ley y orden, sino que ni siquiera puede defender sus intereses vitales y las vidas de sus ciudadanos de violencia o asesinatos externos. En Gran Bretaña, mientras que la proporción del PTB que toma el Estado ha ido aumentando sostenidamente, la proporción de dichos ingresos que gasta en defensa ha ido disminuyendo. Los resultados se han vuelto dolorosos y visiblemente aparentes. No se puede rescatar a una sitiada embajada norteamericana con un contingente de trabajadores sociales. No se puede asustar a Brezhnev con cupones para alimentos. Mientras más intenta el Estado investir a sus ciudadanos con los derechos ilusorios de una utopía, menos puede garantizarle los derechos que realmente importan: vida, libertad y el disfrute de lo que se ha ganado. Mientras más se expande un Estado, más pierde su credibilidad como protector benévolo y paternal.

Cuando el César se convierte en cuidador de niños, deja de ser un soldado. El Estado monstruo, con su derroche prodigioso, su promoción de la injusticia en nombre de la igualdad y su impotencia repleta de músculos, no puede inspirar respeto, mucho menos amor; en última instancia, la única relación emocional que suscita es temor. El ciudadano se convierte en un mero sujeto. El patriotismo es reemplazado por indiferencia y hasta odio.

En una época yo consideraba al Estado como un medio para que a los menos afortunados entre nosotros se nos permitiera alcanzar la expresión de la propia personalidad y logro moral, lo cual es su aspiración como criaturas creadas a la semejanza de Dios. Aunque continuo deseando este objetivo, he dejado de tener confianza en el Estado como medio de lograrlo. Por el contrario, he llegado a considerarlo como el mayor obstáculo singular a la expresión de la propia personalidad y la madurez moral de todos nosotros, sobre todo de los pobres, los débiles, los humildes y los pasivos.

Este cambio en mi punto de vista surgió debido a mis experiencias, en particular lo ocurrido durante la última década en Gran Bretaña, donde los males acumulados, alimentados por el crecimiento del poder colectivo y la expansión estatal, se han vuelto evidentes. No obstante, el cambio también surgió gracias al estudio de la historia. La historia es un potente antídoto a la arrogancia contemporánea. Resulta humillante descubrir cuántas de nuestras suposiciones fáciles, que a nosotros nos parecen tan novedosas y plausibles, ya fueron probadas, no solo una, sino muchas veces, y bajo innumerables pretextos; y se descubrió. A elevados costos humanos, que eran totalmente falsas. Resulta prudente asimismo descubrir errores garrafales que son constantemente repetidos: lecciones dolorosamente aprendidas y olvidadas en el lapso de una generación; y ver cómo la sabiduría acumulada en el pasado es descuidadamente olvidada, en todas las sociedades, en todo momento.

De todas estas lecciones, hay una sobre la cual la historia hace hincapié, recordándonos, pero nosotros invariablemente hacemos caso omiso, y es, “Cuidado con el Estado”. El Hombre, tal como lo demuestra sin lugar a dudas la historia, tiene un elemento de lo divino en él, un elemento que lo lleva a buscar incesantemente lo ideal. Es su gloria y su ruina, ya que en su búsqueda utópica percibe el proceso político como el camino a la perfección. Pero el proceso político en sí mismo es una ilusión y es más probable que conduzca hacia el infierno que hacia el cielo. Si la sociedad es desafortunada, el proceso político, de ser perseguido implacablemente, puede llevarla directamente a Auschwitz o el archipiélago de Gulag. Sin embargo, hasta las sociedades más afortunadas, como la nuestra, no encontrarán sino el mismo monstruo creado por el hombre, el Estado, al final de ese camino polvoriento, tan avaro e insensible como cuando fue inventado por el hombre en el tercer milenio antes de Cristo, con su boca cavernosa, sus pulmones de bronce, su implacable apetito e insaciable estómago, pero sin corazón, sin cerebro y sin alma.

Creo que es posible percibir, a ambos lados del Atlántico, señales alentadoras de que estamos aprendiendo esta lección. Las exigencias del monstruo han sido reveladas una por una: son fraudulentas y las consecuencias perversas de su expansión están siendo examinadas y dadas a conocer. En aquellas partes del mundo donde todavía puede debatirse, quienes propugnan el colectivismo ya se muestran a la defensiva. Estamos ganando la batalla del intelecto y con el tiempo ganaremos la batalla del Gobierno también. Para finales de este siglo, si la civilización occidental existe aún, habrá retomado su rumbo hacia la liberación del espíritu e ingenio humano. Cuando miremos hacia atrás en el año 2020, creo que veremos cómo los finales de los setenta fueron el punto decisivo, cuando el mundo civilizado, no sin cierto dolor y congoja, volvió en sí, y el Estado democrático dejo de ser nuestro amo para convertirse nuevamente en el servidor de nuestros pueblos.